地域人材インタビュー2024 ~ 冨重氏(延岡市)

――延岡地域DX推進ラボ

マイプラス株式会社/延岡デジタルクロス協議会

冨重 聡 氏

宮崎県北部の中心都市である延岡市を中心に活動する、延岡地域DX推進ラボは、延岡市が運営する「延岡経済リンケージ機構」と、延岡市内の多種多様なIT企業が集まり地域課題解決を目指す「延岡デジタルクロス」が連携して活動しています。

延岡市はDX推進に積極的であり、「SDGs未来都市」として政府から認定も受けています。さらに延岡市の事業が、政府のスマートシティ関連事業として選定されています。

延岡地域DX推進ラボは、IT・DXに関する相談や導入支援を行うITよろず相談プラットフォーム「デジサポ」、DX導入・活用などのセミナーやワークショップの開催、延岡地域の企業共同での採用活動、地域の子供たちのためにイベント開催などを行っています。

延岡地域DX推進ラボは、地域企業のデジタル化・人材不足の解消を図り、若い世代の地元定着や地域経済の活性化を目指しています。子どものITリテラシー向上による将来的な地域の競争力強化も狙います。

「デジタルが分からない人に対しても、ちゃんと我々の方から手を差し伸べて一緒にDXしていこうという思いで活動をしています。我々は、デジタル思考とハートフルコミュニケーションによる共創・協業し地域課題を解消するため、デジタル化の伴走支援を行っています」(冨重氏)

「2020年に実施した、延岡市内の企業を対象にしたアンケートでは、DX未着手の企業は70%だった」と延岡地域DX推進ラボの活動に参加する冨重 聡氏は言います。

延岡市の人口は12万人ほどである延岡市ですが、近年人口が減少傾向で、高齢化率も3割程度とかなりの比率となっています。地域外への人材流出にも悩まされてきました。また東京都内から延岡市内までの移動時間は約5時間。国内で最も多くの人口と仕事が集中する場所から、かなりの距離があるということになります。そうした課題を乗り越えるため、「延岡地域の魅力を高めて、企業と人材の接点を増やしたいという思いがDX推進の原動力となっている」と冨重氏は述べます。

冨重氏が執行役員を務めるマイプラス株式会社は、延岡デジタルクロス協議会の参加企業です。同社は東京を本社とする会社ながら、延岡にオフィスを構えて同協議会や推進ラボの活動に参加しています。

マイプラスは、システム開発や業務自動化のコンサル、デジタル人材育成などを担うIT企業です。同社が延岡市に事務所を構えるきっかけについて、冨重氏は「2019年に延岡市職員の方が、当社東京本社を訪問くださり、『延岡に事務所を構えませんか』とお声がけしてくださったこと」と話します。

そして2022年。マイプラスは延岡市内にオフィスと「延岡地域DXセンター」を開業したと同時に、冨重氏も東京から移り住み、延岡地域DXセンター長を担っています。

延岡市にオフィスを構える利点について冨重氏は、このように述べます。「われわれIT企業のビジネス面で考えると、延岡には東京と比較すれば競合他社が少ない、つまり新しいチャレンジをするのによい環境だと考えています」

「延岡市は人材流出対策や、地域でのDX推進といった課題を抱えていました。当社としても、新たにデジタル人材育成を開始しようとしていたタイミングだったので、それを展開するのにも延岡は良い環境で、地域の課題解消に貢献もできるということで、延岡オフィス開業を決めています」(冨重氏)

延岡市は、大手化学メーカー旭化成株式会社の原点「延岡アンモニア絹絲株式会社」創業の地。そこに旭化成の関連企業、取引先企業が集まることから、県外や本州からの移住者が多くいます。そのため、延岡の人たちは地域の外からやってくる人たちに対してオープンマインドなのです。そうした地域文化も、外から来たマイプラスや冨重氏自身にとって「非常にありがたかった」と言います。

同ラボが主催するセミナーは年間で延べ300名以上が受講し、中小企業のDX導入事例も生まれてきています。

地元IT企業数社が共同で行っている求人イベント「延岡デジタル企業リクルートイベント(通称:デジリク)」では、県外からのUターン・Iターン採用が10人程度実現しています。「企業ごとで求人するのではなく、イベント化することで企業の採用活動を強化しようという狙いがあります」と冨重氏は述べます。このイベントの周知は、地元住民に対して行っているそうです。「例えば、里帰りしてきた自分の子どもに、このイベントを案内してもらうというようなことを想定しています」

さらにデジタル人材育成を目的とした「延岡ITカレッジ」は、「事業者コース」、市内企業への就職希望者向けの「キャリアアップコース」、学生向けの「学生コース」の3つのコースを設置。事業者コースでは、参加者が実際の業務課題を持ち込み、それを解決するためのソリューション開発にチームで取り組みます。毎年50人近くが参加しているとのことです。

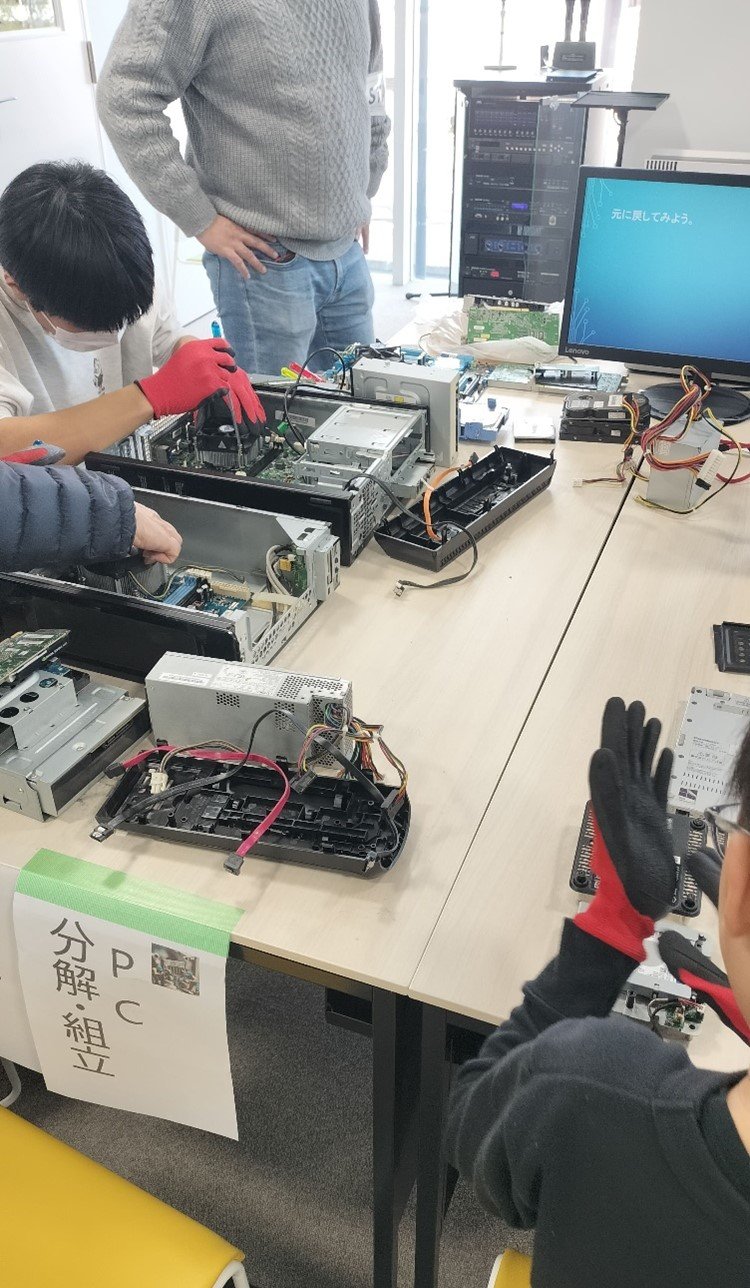

さらに子ども向けに実施したプログラミング体験イベント「デジロボアドベンチャー&TEPIAプログラム体験イベントでは「ペッパーを動かしてみようコース」「PC分解組立体験コース」「学べる初級生成AIコース」、そして「TEPIAプログラミング体験4コース」計7つのブースを設置しました。当日の参加者は約150人にのぼりました。

子ども本人はもちろんのこと保護者からも評判が良く、「これまでこういう機会がなかったのでうれしい」「子どもがこういったことに興味があったことに気が付けた」といった喜びの声をもらったそうです。「子どもたちがロボットやAIなどの技術に触れ、大人になった時には自分のキャリアとして関心を寄せてくれるようになればいいなと思っています」(冨重氏)。このイベント開催にあたっては、地域の学校に準備を手伝ってもらっています。そういった連携を通じて地域の人たちとの絆を深めているのだそうです。

イベントやセミナーの周知については、延岡市側に協力を仰ぎ、市のWebページに掲載してもらう、市関連の組織を通じて情報発信を行ってもらうなどしているそうです。

相談プラットフォームやセミナー、イベントなど活動が活発な印象の延岡地域DX推進ラボの活動なのですが、冨重氏は「取り組み当初は、今以上にさまざまなことをやろうとして、手が回らなくなりました」と言います。その後は、委員会を分けて、実施事業を整理することで全体に推進力が出てきたそうです。

冨重氏についてはマイプラスとしての本業の一環でDX推進ラボの仕事をしています。一方、民間企業にDX推進ラボの活動に協力してもらう場合、「全てが慈善事業というわけにいかないので、推進ラボの活動に参加してくださる皆さんのメリットにつながるようにしていかなければいけません。そこをどういうふうにデザインしていくのかが課題です」と言います。

DX推進ラボの活動にかかわる人たちの原動力は「延岡を愛する」気持ちです。「皆さん本当に献身的に活動しており、頭が上がりません」と冨重氏は言います。

冨重氏は、東京から延岡に移住し、「非常に暮らしやすい街」だということを日々実感しているそうです。そして「ものづくり技術が集積する東九州有数の工業都市であること」、「祖母・傾・大崩山系がユネスコエコパークとして登録されていること」「オリンピックのメダリストをたくさん輩出している」など、優れた功績がたくさんある延岡のことをもっと広く知ってもらい、そしてもっと発展させたくて、冨重氏も推進ラボの活動にますます熱が入るのだそうです。

延岡地域DX推進ラボとして、当面はとにかく「今の活動を大きく広げていくこと」を目指すそうです。DX相談の件数をもっと増やしていくことも今後の課題になっています。「現状では、まだ自社の課題をはっきりと認識できていない企業さんも多いです。皆さんのマインドをどう変えていくかであったり、DXに関するリテラシーをいかに高めていくかといったことが課題ですね」(冨重氏)。

そのために何か新たな活動をするということよりは、「やはり地道な活動が重要」と冨重氏。延岡の行政や企業、教育機関などさまざまな人たちとのハートフルなコミュニケーションを通じて、着々とDXへの前向きな一歩を踏み出す企業を今後も増やしていきたいと言うことです。

地域と企業が協力してDXを進めることで、新たな雇用やビジネスが生まれます。ぜひ地元の方々や県外の方も一緒に、この取り組みに参加してほしいです。

延岡地域DX推進ラボは、延岡デジタルクロス協議会が中心的役割を担い、セミナーやワークショップ、共同採用活動を実行する拠点。企業・行政・教育機関を巻き込みながら、DXに関するナレッジ共有や人材育成を行う。

延岡デジタルクロス協議会

〒882-0053 宮崎県延岡市幸町3-101延岡駅西口街区ビル2F

TEL 0982-20ー0447(平日10:00~17:00)

https://nobeoka-dx.jp/