地域人材インタビュー2024 ~ 舘田氏(仙台市)

――せんだいDX推進ラボ

せんだいDX推進ラボ

東北大学 舘田あゆみ氏

せんだいDX推進ラボでは、仙台市と東北大学が連携し、地域企業を巻き込んださまざまなコンソーシアム活動を推進しています。

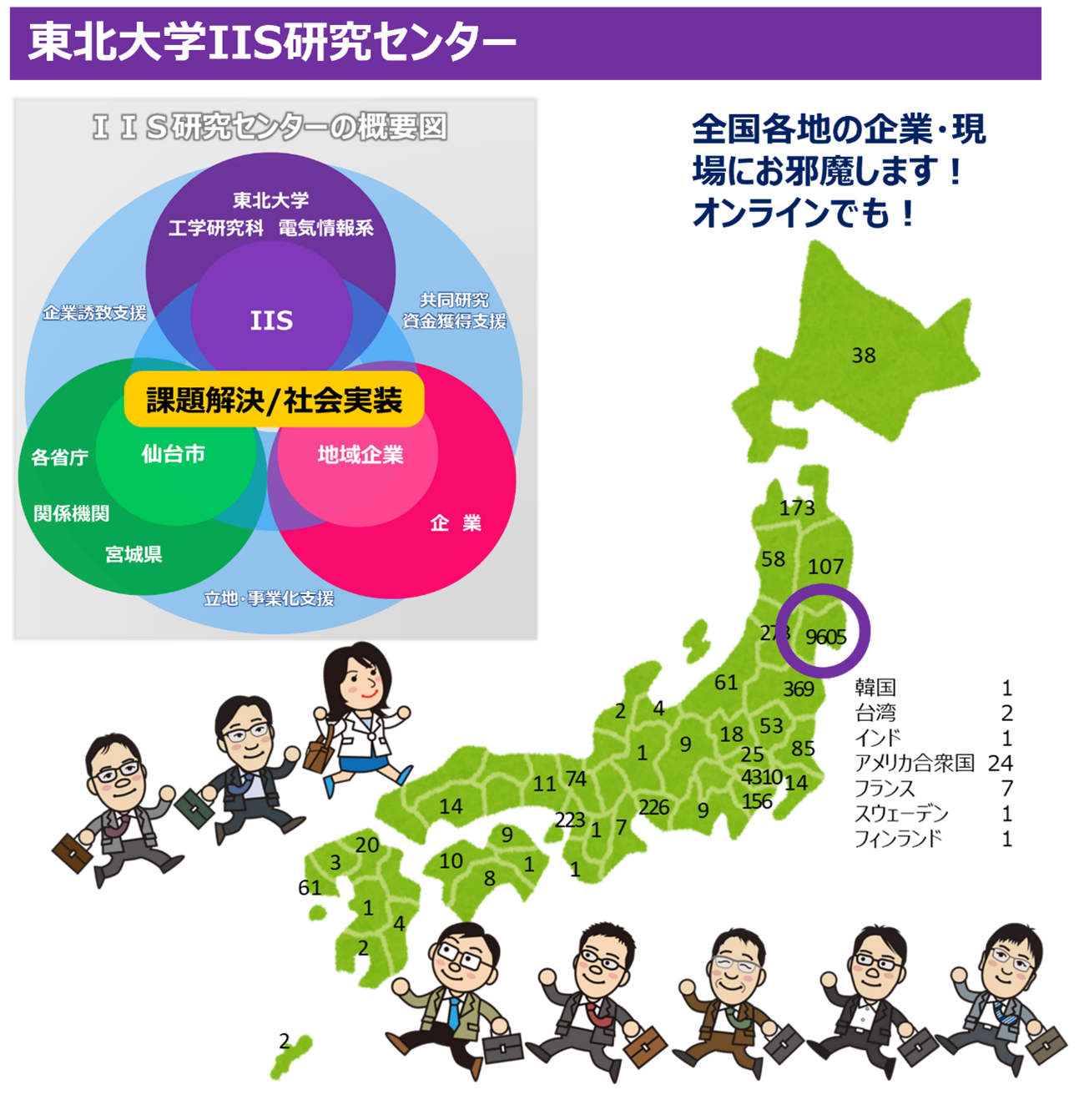

せんだいDX推進ラボの原点は、2010工学研究科情報知能システム研究センター(IIS研究センター)」の設立です。仙台市が東北大学に運営資金を提供するかたちで始まった同センターでは、行政や民間企業と共に、ICTによる地域経済の発展、社会課題の解決やDX推進を行ってきました。IIS研究センター自体の活動は、仙台地域に限らず全国各地や海外に及んでいます。

2011年3月に起きてしまった東日本大震災では、東北地域は深刻な被害を受けました。同センターを中心に仙台地域に集積するICT企業群との産官学連携体で、震災復興を目指し、「ITペアリング復興支援」プロジェクトを行っています。その一環として、地場の主要産業の1つである水産業に着目した「水産ICT」の取り組みも、地元の水産業関係者と一緒に行っています。

せんだいDX推進ラボの事務局を勤める東北大学の舘田あゆみ氏は、2010年にIIS研究センターが設立された時から、この活動にかかわっています。

センター開設前の舘田氏はNECソフトウェア東北(現・NECソリューションイノベータ)で事業企画部長を務めていました。「まず『スタッフを公募するのではなく、ある程度、顔の見える人たちと一緒に活動したい』という市職員の方々の想いがありました。私は業務で宮城県や仙台市内の方々と一緒に活動することが多かったことから、お声がけいただいたうちの一人です」と舘田氏。そして同社から東北大学へ出向となって以来、同センターの特任教授を勤めています。

館田氏は、「社会課題への対応について、産学官で同じ志を持つ人たちと一緒にチャレンジしていけること」が推進ラボでの活動のモチベーションになっていると言います。「東北大学は文部科学省が認定する『国際卓越研究大学』の第1号であり、仙台という地域にしばられないさまざまな大手企業とのかかわりが多くあります。そういった方々も、事業の持続性においても社会課題解決への取り組みが必須であると考えていますし、推進活動に積極的に取り組んでいらっしゃいます。私どもも、そこで何かお役に立つことが出来たらうれしいという思いです」

国内外で非常に高い評価を受ける国立大の「東北大学」という存在は、以前は「地元住民の方々にとって、少し近寄りがたい存在と思われていたかも」と舘田氏は話します。この十数年、漁業関係者など地元住民の人たちと現場で一緒になってプロジェクトを続けるうちに、その雰囲気はだんだん変わっていったそうです。ITやデジタルに対して、地域の人たちが何となく抱えていた「受け止めづらさ」「手の届きづらさ」といった感情も減ってきて、「皆さんが気軽にセンターへ相談しに来てくれるようになり、こちらからの提案も前向きに受け止めてくださる機会が増えたのかなと思います」。そうした地域の人たちとの心の交流も、舘田氏の活動の原動力になっているのです。

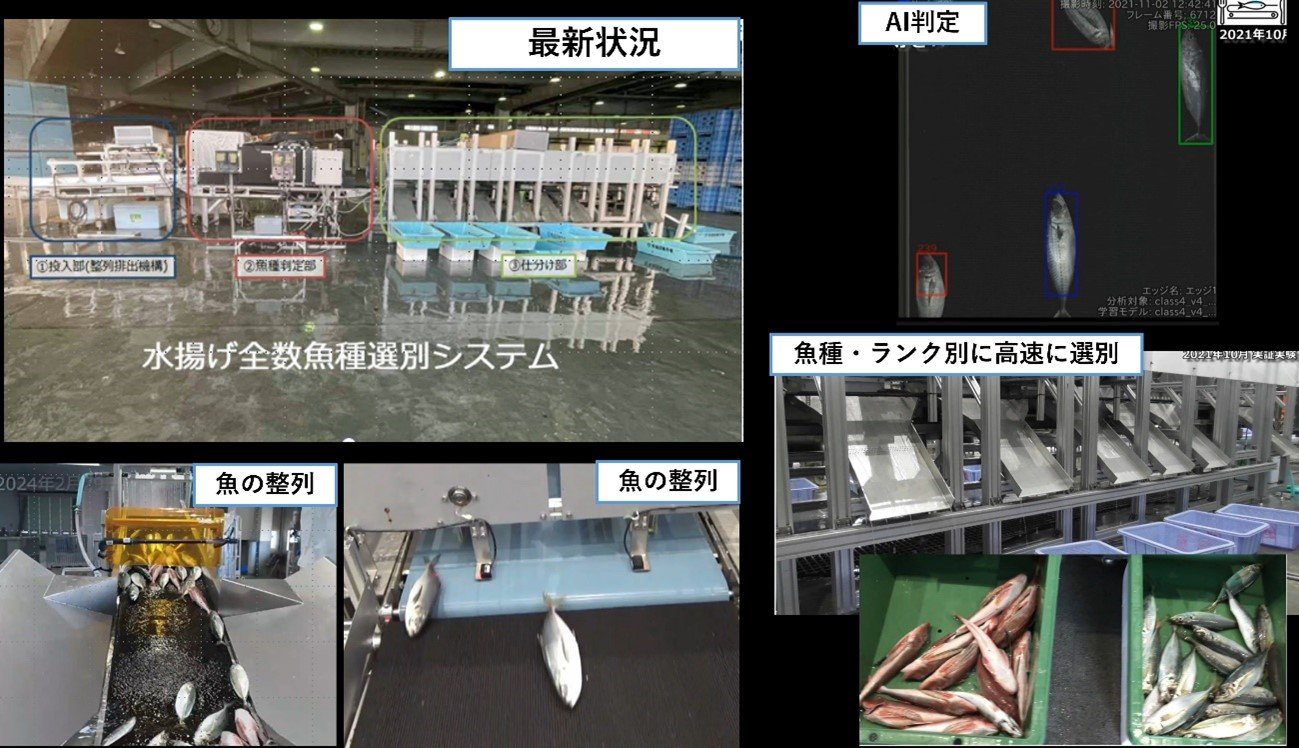

せんだいDXラボの構成団体である「マシンインテリジェンス研究会」の事例には、「スマートマリンチェーンプロジェクト」があります。同プロジェクトでは、AI技術を活用した「魚のメス・オス自動判別装置」の開発や「魚種の自動選別装置による⿂市場のスマート化実証事業」を行っています。漁業現場の人手不足や後継者問題に対処するための自動化の仕組みづくりが目的です。

医療現場で使われてきた超⾳波エコー診断を応用したメス・オス自動判別装置については、令和元年から本格事業化されています。また、魚種の自動選別装置のプロジェクトについては、2025年度以降の実用化を目指して現在進行形で取り組んでいます。最終的には魚種や大きさなどシステムから収集したデータを流通業務で活用できるところまでを目指すとのことです。「2024年度もいくつかの漁港などで実証実験をしましたが、多くの地元関係者の方々に集まっていただき、メディアの取材も多く受けました」と舘田氏は、この取り組みの注目度の高さについて述べています。

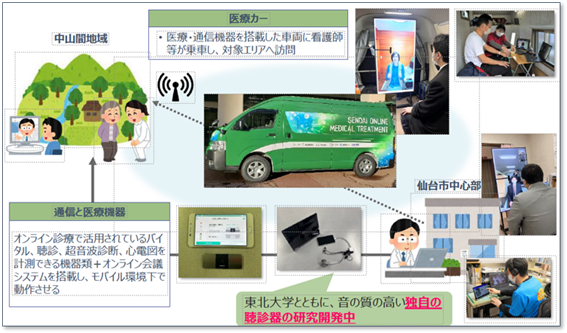

仙台市と東北大学が推進する「仙台市×東北大学スマートフロンティア協議会」では、地域課題解決の開発プロジェクトがいくつか立ち上がっています。そのうちの1つ、医師不足や高齢化に対応するためのオンライン診療システムの実証は2023年度から開始。看護師が診療カーに乗車して患者の診察補助を行い、医師はオンライン会議システムを介して診察を行う仕組みです。各種医療機器や通信環境の適用によるオンライン診療の質的効果の技術検証を行っています。2025年度以降も引き続き実証を行い、対象地域も広げていく計画です。実用化に際しては、地域の病院の理解を深めていくことも重要であるとのことです。

青葉⼭エリア(仙台市青葉区内)の回遊性確保に向け、⾃動運転等による先端的サービスの実装を⽬指す「⻘葉⼭グリーン回遊プロジェクト」は、国⼟交通省の「地域公共交通確保維持改善事業費補助⾦(⾃動運転社会実装推進事業)」に採択されています。このプロジェクトでは、路線バスの乗務員不足、観光地における二次交通の確保といった社会課題の解決を目指しています。今後は、中山間地域や沿岸地域など、さまざまな場所で観光業向けなどを想定した実証を行いながら、地元の方々のニーズを探っていくということです。

同協議会の「ウェルネス分科会」に参画する企業がかかわる健康づくりプロジェクト「せんだい My Health Log」では、健診結果や歩数、食事などを記録・管理できるスマホアプリを用いて、個人に合わせた健康づくりに関するお知らせやアドバイスの通知、AI分析による将来の健康状態の予測などを提示し、健康づくりを支援するシステムの実証も行っています。

「宮城県は仙台市内にはメタボリックシンドロームの方が多く、全国の統計では健康指標がよくないというデータもあります。普段、あまり歩かない方が多いようです……。そこで仙台市が、個人の健康への意識を改革しようと取り組んでいるプロジェクトです」(舘田氏)

地域のさまざまな課題に取り組むせんだいDX推進ラボですが、どのテーマについても、「デジタルソリューションの提供によって、地域の人々の行動変容をどう促していくのかが、どの分科会でも『難しい』と課題になります」と、活動で悩ましい点について舘田氏は話します。「DX推進の他、ダイバーシティやジェンダーへの取り組みの中でも、地域の人たちに根付いた昔ながらの凝り固まってしまった考え方をほぐして、変えていくような活動も大事だと思っています」

また協議会には現在、約80社の民間企業が参加しています。活動をする担当者、技術や製品など自社のリソースの持ち出しについては、会社ごとで考え方や事情が異なってきます。「それに営利組織である企業は、完全にボランティアとはいきません。そうかといって、利益を出すことにフォーカスしすぎてしまうと、活動を継続するモチベーションがなくなってしまうなどもあり得ます」(舘田氏)。と、モチベーションをどう高めていくかが課題になると言います。地方自治体については、昔ながらの縦割り組織が災いして動きが遅くなってしまうこともあります。

舘田氏は、企業、大学、自治体のそれぞれの視点や考え方の違いの間で、「関わる人たちのモチベーションを高め、活動をしっかり継続していくことが、仲間を集めていくことにつながる」と言います。

仙台地域の人たちには、「東日本大震災の復興」という共通した強い思いがあります。DX推進活動に関わる人たちが、そうした思いで社会課題への対応の視点を共有していることが、活動継続の力になっているとのことです。

「ITやデジタルのソリューションを提供する側ではなく、利用者がDX推進活動の主役に変わってきました」と舘田氏は言います。非IT企業の参加も増えてきたのだそうです。「地域の住民や産業の現場で働く人たちの視点からアイデアを生み出していくことが、今後はより重要になると思っています」。国内だけではなくグローバルで、仙台市という地域が輝いてくれたら――舘田氏はそんな思いで、これからもDXの推進に取り組んでいきたいということです。

デジタルはもはやICT企業の専売特許ではなく、いかにうまく活用するか、業種業態・年齢などに関係なく、利用スキルを挙げていくことが重要です。そこを一緒に進めたいと考えています。

仙台市と東北大学IIS研究センターおよび3つのDX推進関連団体が連携し、大学が有する技術シーズを適切に活用しながら、「超現場主義」な産学官金連携プロジェクトを推進しています。合わせて、ラボ構成団体が有する支援メニューを組み合わせ、面的なDX支援体制を構築することにより、地域産業の競争優位性の向上を図っています。

東北大学IIS研究センター

TEL: 022 795 4869

E-mail : info@iisrc.ecei.tohoku.ac.jp